L'infographie RSE du mois

Pourquoi et comment construire des indicateurs RSE adaptés à son activité ?

À l’heure où les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques prennent une place centrale dans les stratégies des entreprises, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s’impose comme un levier incontournable de performance durable. Mais comment évaluer concrètement l'engagement d’une organisation au-delà des simples discours ? La réponse réside dans la mise en place d’indicateurs RSE. Véritables outils de pilotage, ils permettent de mesurer les impacts réels des actions engagées, d’en assurer le suivi et de rendre des comptes de manière transparente aux différentes parties prenantes. Construire ces indicateurs ne s’improvise pas : cela nécessite une démarche structurée, alignée avec les priorités de l’entreprise et les attentes de son écosystème. Pourquoi sont-ils devenus indispensables ? Et comment les élaborer de façon pertinente et efficace ? C’est à ces questions que nous allons répondre.

Pourquoi construire des indicateurs RSE ?

1. Piloter la performance extra-financière

Chaque entreprise a des enjeux spécifiques selon son secteur, sa taille, son territoire. Dans un contexte où les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques prennent une place croissante, les entreprises ne peuvent plus se limiter à la seule performance économique.

Les indicateurs RSE permettent de quantifier et de suivre dans le temps les actions mises en place en matière de développement durable. Grâce à ces indicateurs, une entreprise peut ajuster ses stratégies, identifier les points faibles, et renforcer ses actions là où l’impact est le plus significatif. Ils deviennent donc un véritable outil de gestion stratégique.

2. Répondre aux attentes des parties prenantes

Les parties prenantes (salariés, clients, investisseurs, collectivités, ONG, etc.) attendent de plus en plus de transparence et d’engagement concret de la part des entreprises. Des indicateurs RSE clairs et publics permettent à l’organisation de démontrer sa responsabilité et d’instaurer un climat de confiance. Par exemple, un investisseur éthique pourra s’appuyer sur ces données pour décider d’un partenariat ou d’un financement.

3. Se conformer aux obligations réglementaires

La réglementation évolue rapidement. En Europe, la directive CSRD rend obligatoire pour un nombre croissant d’entreprises la publication de données RSE détaillées. En France, la loi sur le devoir de vigilance impose à certaines entreprises de publier des plans d’action relatifs aux risques sociaux et environnementaux. Les indicateurs permettent donc de répondre aux exigences légales, d’anticiper les évolutions et d’éviter des sanctions.

4. Renforcer l’image de marque

Une entreprise qui mesure et communique ses résultats RSE montre qu’elle ne se contente pas de promesses. Cela améliore son image auprès du public, augmente l’engagement des collaborateurs et attire les jeunes talents, souvent très sensibles à ces questions. La RSE devient un levier de différenciation dans un marché concurrentiel.

5. Favoriser l’innovation et la performance globale

En intégrant des objectifs RSE dans sa stratégie, une entreprise repense ses produits, ses processus ou ses relations avec ses fournisseurs. Cela peut aboutir à des solutions innovantes, plus durables, et souvent plus efficaces économiquement. La RSE n’est donc pas une contrainte, mais un vecteur d’opportunités.

Entreprises françaises et indicateurs, les données clés

L’adoption d’indicateurs RSE progresse, mais reste encore inégale selon la taille des structures, le niveau d’engagement des dirigeants et la maturité réglementaire. Voici les chiffres à retenir pour mieux comprendre les pratiques actuelles.

Adoption des indicateurs RSE

- 62 % des entreprises intègrent des indicateurs d’impact à leurs KPI (source : Baromètre RSE 2024 – Vendredi Kanvar).

- 88 % des grandes entreprises les utilisent, contre seulement 58 % des TPE/PME.

Influence sur les financeurs

- Lorsque des indicateurs RSE sont intégrés, 91 % des financeurs se disent informés ou engagés.

- Contre 69 % lorsque ces indicateurs sont absents.

Cadre réglementaire

- 4 000 à 5 000 entreprises en France sont concernées par la directive CSRD (source : MEDEF, Commission européenne).

- La loi sur le devoir de vigilance impose également des obligations de reporting sur les risques sociaux et environnementaux pour certaines grandes entreprises.

Sensibilisation en interne

- 31 % des salariés déclarent que leur entreprise a mis en place des actions de sensibilisation, de formation ou de communication interne liées à la RSE.

- 18 % des salariés indiquent que leur entreprise suit des indicateurs de mesure en matière de RSE.

(Source : MEDEF & Verian, Baromètre national 2024 RSE & Égalité des chances, octobre 2024.)

Implication des COMEX

- 56 % des COMEX sont moteurs dans les entreprises ayant intégré des indicateurs RSE dans leurs KPI.

- Ils ne sont que 33 % dans les autres.

Concertation avec les parties prenantes

- 88 % des entreprises considèrent leurs clients comme l'une des parties prenantes les plus influentes dans l'élaboration de leur stratégie RSE.

- 69 % des entreprises ont déjà initié des discussions ou des études spécifiques pour évaluer la compatibilité de leurs modèles d'affaires avec les limites planétaires, impliquant ainsi leurs parties prenantes dans cette réflexion.

(Source : Wavestone & Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D), Baromètre RSE 2024, juin 2024)

Analyse de matérialité

- Près de 90 % des grandes entreprises cotées communiquent sur leur analyse de matérialité (source : KPMG, 2023), preuve de la structuration croissante des démarches RSE.

- L’adoption des indicateurs RSE progresse, portée par les exigences réglementaires et les attentes des parties prenantes. Si les grandes entreprises sont largement engagées, les TPE/PME accusent encore un certain retard. Pour qu’ils deviennent de vrais leviers de transformation, ces indicateurs doivent s’accompagner d’une implication forte en interne et d’une concertation active avec l’écosystème.

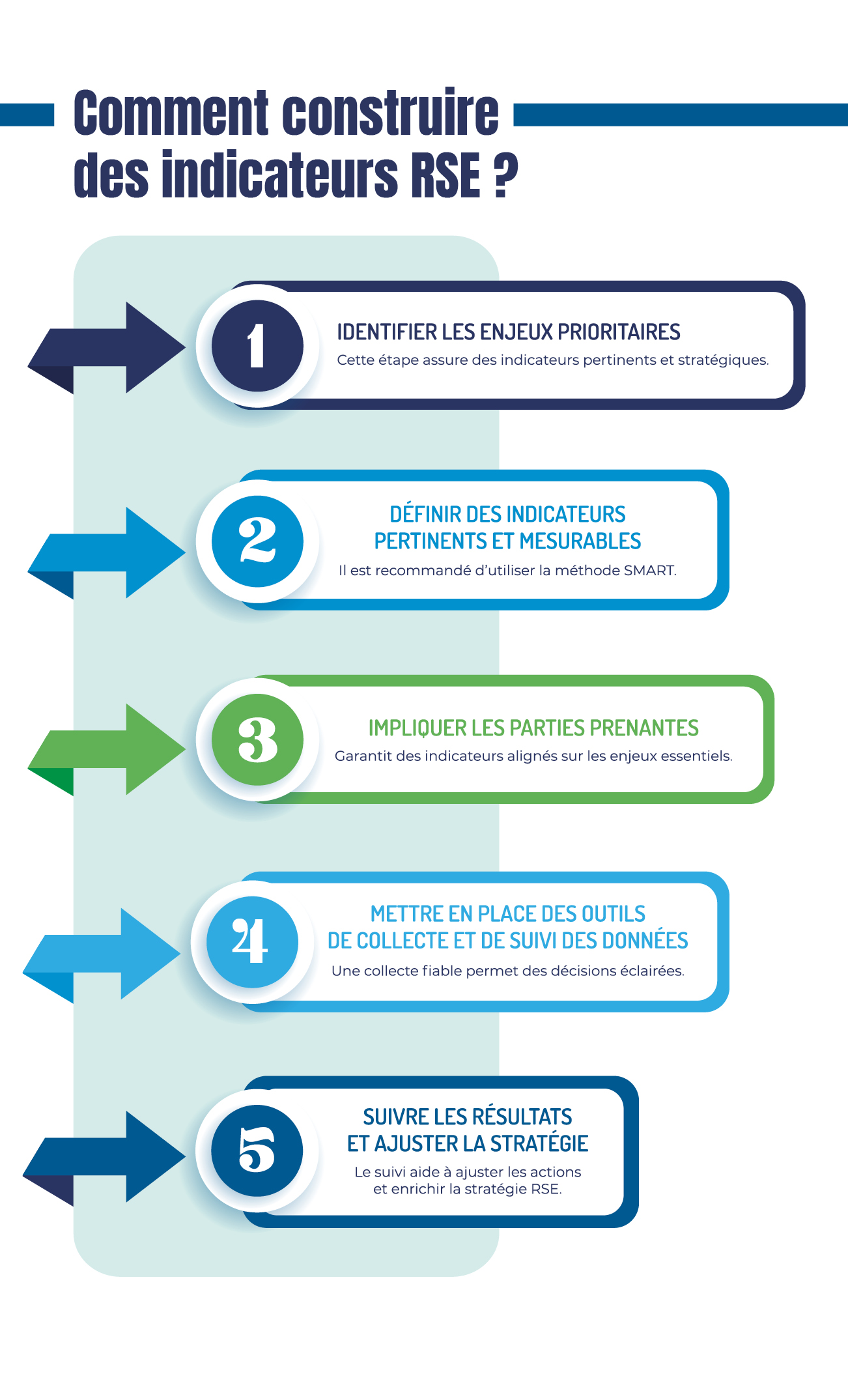

Comment construire des indicateurs RSE ?

Construire des indicateurs RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) adaptés à son entreprise est essentiel pour mesurer l'impact de ses actions sur l'environnement, la société, et l'économie, tout en répondant aux attentes des parties prenantes et en favorisant la durabilité. Voici les étapes clés pour élaborer ces indicateurs et les raisons pour lesquelles il est important de le faire.

1. Identifier les enjeux prioritaires

La première étape consiste à réaliser une analyse de matérialité, qui permet d’identifier les enjeux les plus importants à la fois pour l’entreprise et pour ses parties prenantes. Les enjeux RSE d’une entreprise varient en fonction du secteur d’activité, de la taille de l’entreprise et de ses priorités.

Une entreprise de production aura davantage de préoccupations environnementales alors qu’une entreprise de services sera plus centrée sur les relations humaines, l’égalité des chances, la diversité, l’inclusion…

Cette étape garantit que les indicateurs choisis seront pertinents et stratégiques.

2. Définir des indicateurs pertinents et mesurables

Les bons indicateurs RSE doivent être adaptés à l’activité, faciles à mesurer et capables de refléter un réel impact. Ils peuvent être quantitatifs (ex : taux d’absentéisme, nombre de tonnes de CO₂ émises) ou qualitatifs (ex : résultats d’un sondage sur le bien-être au travail).

Il est recommandé d’utiliser la méthode SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini.

Exemple : "Réduire de 20 % les émissions de CO₂ liées au transport d’ici 2030."

3. Impliquer les parties prenantes

Pour que les indicateurs soient pertinents, il est nécessaire de prendre en compte les attentes des parties prenantes : employés, clients, actionnaires, fournisseurs, communautés locales, etc. Cela permet de s'assurer que les indicateurs couvrent les sujets importants pour l'entreprise et ses partenaires.

4. Mettre en place des outils de collecte et de suivi des données

Une fois les indicateurs définis, il faut organiser leur suivi. Cela peut impliquer :

- Des outils informatiques (tableaux de bord RSE, ERP avec modules dédiés)

- Des audits internes ou externes

- Des enquêtes auprès des parties prenantes

- Une formation des équipes pour garantir la qualité des données

La fiabilité de la collecte est essentielle pour pouvoir prendre des décisions éclairées.

5. Suivre les résultats et ajuster la stratégie

Les indicateurs doivent être analysés régulièrement pour évaluer les écarts entre les objectifs et les résultats réels. Ce suivi permet d’identifier des actions correctives, de redéfinir certaines priorités, voire d’enrichir la stratégie RSE. C’est un processus évolutif, intégré dans une logique d’amélioration continue :

- Plan : analyse de la situation, de la problématique rencontrée, et des moyens à disposition, et élaboration d’un plan d’action pertinent, avec des indicateurs clés permettant d’évaluer l’impact des résultats.

- Do : mise en place du plan d’action auprès de tous les acteurs concernés.

- Check : évaluation des résultats grâce aux KPI et, si nécessaire, mise en place de solutions correctives.

- Act : bilan de fin de cycle. Si l’objectif n’est pas atteint, déploiement d’un nouveau cycle.

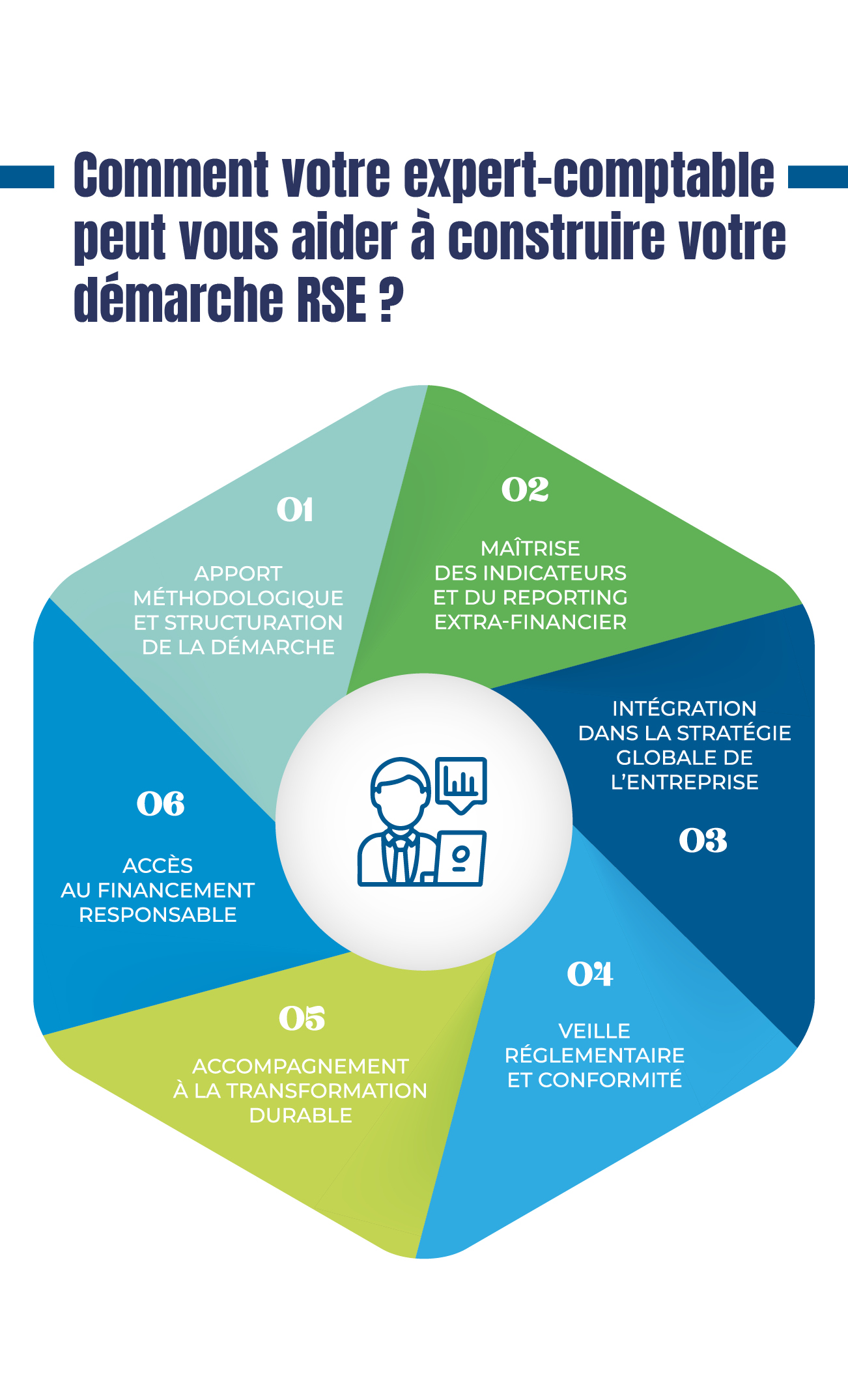

Comment votre expert-comptable peut vous aider à construire votre démarche RSE ?

1. Apport méthodologique et structuration de la démarche

En tant que professionnel de la gestion et de l’organisation, l’expert-comptable apporte une rigueur méthodologique indispensable pour structurer une démarche RSE selon les référentiels existants (ISO 26000, ODD, CSRD…). Il peut établir un diagnostic initial, cartographier les enjeux et formaliser un plan d’action aligné sur la stratégie de l’entreprise.

2. Maîtrise des indicateurs et du reporting extra-financier

Grâce à sa capacité à produire, suivre et analyser des indicateurs de performance, l’expert-comptable est le mieux placé pour développer des KPI RSE fiables et audités : empreinte carbone, parité, inclusion, consommation énergétique, achats responsables, etc. Il assure ainsi la traçabilité et la vérifiabilité des engagements, indispensable pour la crédibilité du reporting.

3. Intégration dans la stratégie globale de l’entreprise

L’expert-comptable comprend les enjeux économiques, sociaux et financiers de l’entreprise. Il peut vous aider à aligner votre démarche RSE avec les objectifs de rentabilité et de croissance durable, en analysant les coûts et bénéfices des actions responsables (ex. : réduction des coûts énergétiques, fidélisation des talents, valorisation de l’image de marque…).

4. Veille réglementaire et conformité

La réglementation en matière de RSE évolue rapidement (CSRD, taxonomie verte, devoir de vigilance, etc.). L’expert-comptable assure une veille réglementaire active et garantit la conformité de l’entreprise aux exigences légales, en particulier pour les PME qui sont de plus en plus concernées.

5. Accompagnement à la transformation durable

L’expert-comptable peut devenir un véritable agent de changement en sensibilisant la direction et les collaborateurs aux enjeux de la durabilité. Il favorise ainsi une transformation culturelle nécessaire pour que la RSE soit intégrée dans les pratiques quotidiennes de l’entreprise.

6. Accès au financement responsable

L’expert-comptable peut orienter l’entreprise vers des dispositifs de financement durable (subventions, prêts à impact, fonds RSE…), en préparant les dossiers financiers conformes aux critères ESG des financeurs. Il contribue ainsi à valoriser les engagements RSE auprès des partenaires économiques.

Conclusion

Construire des indicateurs RSE pertinents, c’est donner à son entreprise les moyens de piloter concrètement son engagement durable. Bien choisis et suivis, ils permettent de mesurer l’impact réel des actions menées, d’ajuster la stratégie, et de répondre aux attentes croissantes des parties prenantes. Mesurer, c’est avancer.

Citation

« If you cannot measure it, you cannot improve it ».

« SI vous ne pouvez- pas le mesurer, vous ne pouvez pas l’améliorer » William Thomson dit Lord Kelvin, Physicien, 1824-1907

Lire le dossier

Lire le dossier